こんにちは。カリモク家具メンテナンス課です。

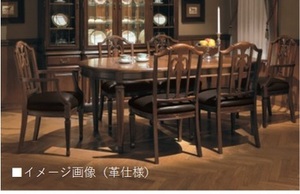

当社のロングセラー「コロニアルシリーズ」が今年発売50周年を迎えました。

カリモクで一番長く販売されているシリーズ商品という事もあり、大変多くのお客様に

ご愛用されていますが、それに伴い修理を依頼される事も多くございます。

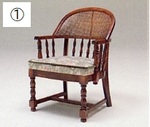

今回は、コロニアルシリーズの中でも修理依頼が多い食堂椅子の①籐張替修理と、

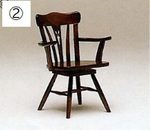

食堂椅子本体ぐらつきによる②再接着修理をご紹介します。

藤張替 再接着修理

品番:CC3100GK 品番:CC1817

●コロニアルシリーズ 食堂椅子CC3100GK モタレ籐張替・完成品シート交換修理

今回ご紹介するCC3100GKモデルはモタレに籐を張った製品で、1985年から2001年まで

販売された人気商品でした。

販売終了後20年以上経過した現在も数多くのお客様にご愛用されており、それに伴い修理依頼も

増えてまいりました。中でも多いのが籐の破れによる張替修理です。

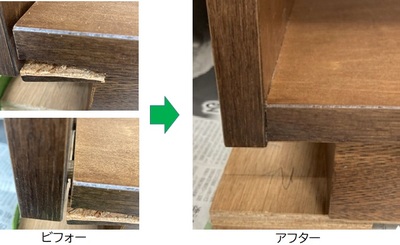

藤の修理は大きく分けて剥がし作業、張付け作業、塗装作業の3つを経て完成となります。

剥がし作業は、専用工具を用いて丁寧に剥がしていきます。

新しい籐は、タッカー工具を使い張り込んでいきます。

籐は張り込む前に水に浸けておき、柔らかくなじませやすいようにしています。

張り終えた籐は乾燥の為1日時間を置きます。

1日乾燥させたのち、籐のケバをニッパー工具やバーナーなどで焼いたりして除去します。

周辺の木部は状態にもよりますが上塗り剤を塗布した方が良いと判断したら、それに備え

ペーパーで空研ぎをしておきます。

①塗装はスプレーガンで木地着色したあと、②シンナーを染み込ませたウエスを使い摺り込む

ように拭き取っていきます。 その後下塗り、中塗り、補色を行い塗り重ねていきます。

③アンティーク調に濃淡を付けて塗布し、コロニアルシリーズの外観特長を表現させていきます。

塗装後乾燥の為1日置いておき、翌日ケバ取りや革当てによる磨きを行う最終の作業を経て

完了です。今回シート完成品は、人工スエード「ディナミカ」仕様。

修理によって古く傷んだ椅子がきれいに再生しました。

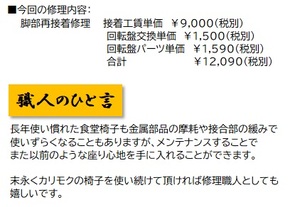

■今回の修理内容:

モタレ籐張替、シート完成品交換

張替、シート交換 工賃単価 ¥19,600 (税別)

シート完成品 単価 ¥17,900(税別)※張地により価格は異なります

合計 ¥37,500(税別)

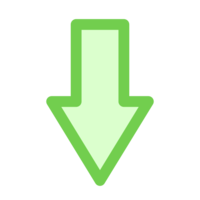

●コロニアルシリーズ 回転式食堂椅子CC1817NK 木部再接着修理、回転盤交換修理

CC1817モデルは、1992年から2019年まで販売された人気商品で回転式の他、回転しない

タイプも選べる商品でした。(現在は同デザインで回転盤にストッパー機能を追加した仕様に

変わり、品番はCC1837にて販売中です。)

販売が開始されたのが32年前という事もあり、販売初期に購入されたお客様より、脚周りの

ぐらつきを直して欲しいという修理依頼が増え始めています。

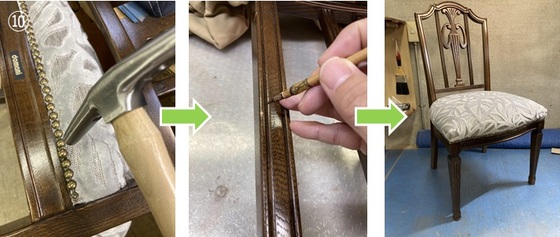

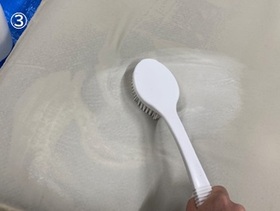

椅子本体のぐらつきは、各接合部の接着切れによって起こる場合が多く、修理は接合部すべてを

一旦バラバラに分解して、新しい接着剤を塗布し再組付けしていきます。

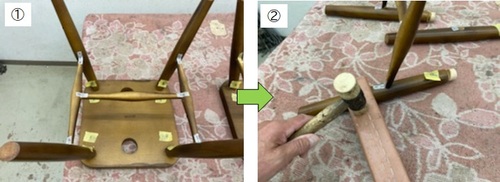

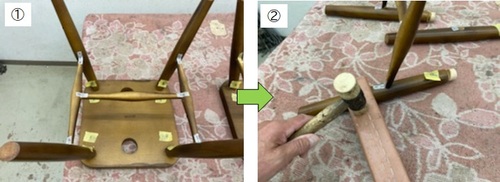

①どの脚とどの桟がどこに接合されていたか、分かるようにマスキングテープでマーキングを

付けておきます。

②あて木をしてプラスティックハンマーでたたいて分解していきます。

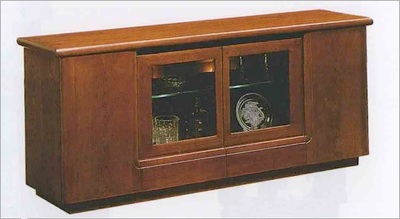

③基本的には叩いてはずせるものはすべて分離させますが、しっかりと接着がきいている箇所は

無理せずそのままにしておきます(叩き過ぎて壊してしまう恐れがあり、見極めが必要)。

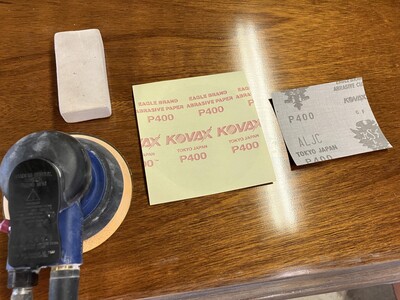

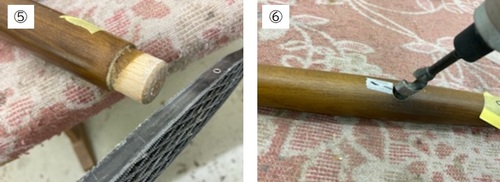

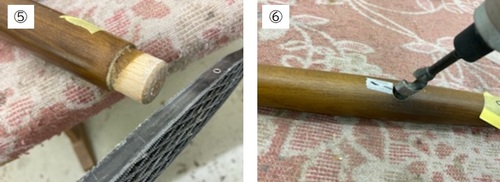

④接合部の差込口に付着している古い接着剤はノミやペーパーヤスリを使い除去します。

⑤脚側の付着した古い接着剤もヤスリで完全に削り落とします。

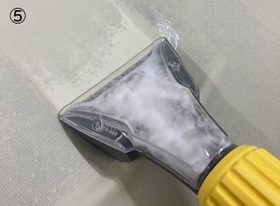

⑥桟のさしこみ穴の掃除は、今回ドリルで作業しました。

⑦エポキシ接着剤は少し塗料を混ぜておきます。

これで接合部の隙間や色落ち部分を目立たなくさせます。

⑧接着は「ハタガネ」工具を使います。

ハタガネを使うことで部材を合わせ挟み、固定し圧着させます。

⑨圧着ではみだした接着剤はウエスを使うなどして除去します。

画像のように筆を使うと角の部分からはみ出た接着剤をよりきれいに除去する事が出来ます。

➉エポキシ接着剤は完全に硬化させる為、一昼夜時間を置きます。脚4本のバランスが

狂わないようにガラス板に乗せ硬化するのを待ちます。

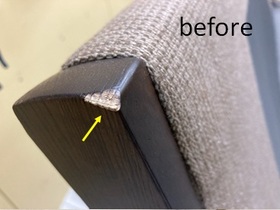

⑪脚部の接着剤が硬化したのを確認後、新しい回転盤を取り付けます。

回転盤の交換目安としては回転がスムーズに動かなくなる他、画像のような黒い鉄粉が

噴出してくる事も目安となります。 ベアリング式の回転盤は丸く縁取った内部に小さい

鉄球が多数入っており、これが摩耗劣化する事で黒い鉄粉が出てきます。

今回の修理で脚のぐらつきも無くなり、回転盤も「新品に交換したことで購入当時の

しっかりと安定した座り心地を取り戻す事が出来ました。