【ママの悩み】子どもが習い事にやる気がない。やる気を出させるコツとは?

やりたいと言って始めた習い事なのに...。「子どもにやる気がなくてイライラする」なんてママの声を多く耳にします。しかし、頭ごなしに怒ってしまっては、「もうやりたくない!」と、やる気がさらに削がれてしまうリスクも。一体どうしたら、再びやる気を取り戻してくれるのでしょうか?

こちらの記事では、子どもが習い事にやる気を出させるコツを紹介していきます。親子で向き合えば、必ず答えは見えてくるはずです。言ってはいけないNGワードも、ぜひ参考にしてみましょう。

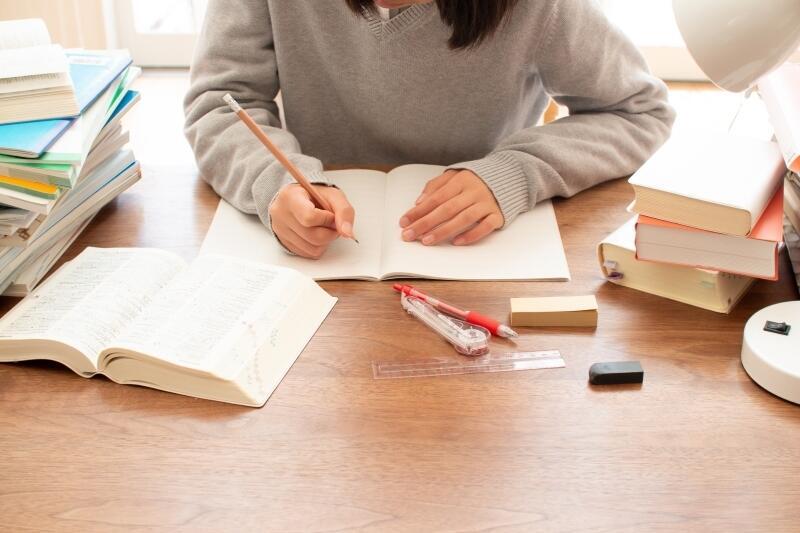

習い事をやる気になれない理由がある

「最近様子がおかしい」、「興味が薄れてきた」と、何か子どもに変化を感じたら、まずは向き合うことが重要です。なぜなら、やる気がない理由は子どもだって必ずあるのです。

まずは、ママが子どもの目を見て「なぜやる気がでないのか?」理由を聞いて見ましょう。

筆者も子どもたちが習い事にやる気がない時、なぜなのか理由を聞いてみました。妹は「前よりピアノが難しくなったから」と、習い事につまずいていることが判明、お兄ちゃんは「今は水泳より、サッカーの方が楽しい」と、楽しんでいたはずの水泳から、興味が移ってしまったようでした。

このように、実際、声を聞いてみると、なぜやる気がないのか、理由が分かりますよね?やる気を出させる前には、まず理由を聞いて、原因を探ることが大切です。ここからは、子どもの気持ちに寄り添いながら、やる気を出させるコツをお伝えしていきましょう。

子どものやる気を出させるコツ

どうしたら再び習い事を「やりたい!」と思うのでしょうか?答えはひとつではありません。しかし、子どものやる気を出させるには、ママが寄り添うことが何よりも大切です。

まずは、習い事をした後、子どもをたくさん褒めてあげることから試してみましょう。「ママにもっと褒められたい」という気持ちから、やる気アップに繋がります。

しかし、それだけでは不十分な気もしますよね?次はママが、子どもに習い事を教わりましょう。「いつもどんなことをしているの?」とママから聞かれれば、子どもは興味を持ってくれているママに、嬉しそうに話をしますよね。そこで、「楽しいね!もっと教えて?」と、習い事を教わりましょう。ママが楽しそうにしている様子を見て、子どもたちは当初、習い事を楽しんでいた気持ちを思い出すきっかけになり、自信にも繋がります。

このように、ママは子どものやる気が出ない理由に対してしっかり向き合い、子どもが楽しいと思えることが、やる気にさせるコツです。もし、習い事に興味がなくなってしまった場合には、無理して続ける必要はありませんよ。

ママは家事や仕事で忙しくても、なるべく親子で向き合う時間をつくり、子どもの声に耳を傾けてくださいね。

子どもに言ってはいけないNGワード

忙しくて余裕のないママが、ついつい言ってしまいがちなNGワードを紹介します。イライラしていても、心にブレーキをかけてストップです!子どもを傷つけてしまうこともあるので、注意してくださいね。

子どもの自尊心を傷つける言葉

「練習しないから全然できないのよ」

「やらないとどんどん下手になるよ」

「そんなことじゃいつまでたっても覚えられないよ」

このような言葉は、子どもの自尊心を傷つけてしまう恐れがあります。自信を無くして、投げやりな態度をとってしまうケースもあります。そんな時は、イライラを抑えて、ポジティブな言い方に変えてみましょう。「練習すればもっと上手になるよ」、「たくさん覚えてママに教えて」など、前向きな言葉を使うだけで、子どもが受ける印象は変わりますよ。

子どもを脅すような言葉

「やりたいと言ったのはあなたなのに。」

「すぐやめるなら習い事なんてさせないよ。」

「お金がかかっているのよ?」

このような言葉もNGワードです。習い事は子どもが楽しんでやるもの。脅すような言葉を使ってしまうと、萎縮して純粋に習い事を楽しめなくなってしまうことがあるので、注意しましょう。

もちろん、時として怒らなくてはならない時もあります。その時、「怒る」のではなく、いい方向に向かうように「叱る」ということを、頭に入れておくといいかもしれません。ママ想いが伝わるよう、適切な言葉で導いてあげてくださいね。

親子で習い事を楽しみ、やる気に繋げよう

子どものやる気を出させるには、ママも興味・関心を持ってあげることがポイントです。時間があまりない時も、なるべく向き合って、やる気を引き出してあげましょう。親子で習い事を楽しめば、きっと子どものやる気に繋がるはずですよ。

かわいい我が子のためとはいえ、いつも忙しいママは「習い事の送迎でヘトヘト...」ただでさえ、仕事や家事で忙しいのに、時間を縫って習い事への送迎なんて、ママは毎日大変ですよね?

次の記事では、習い事の送迎問題について、ママの疲れを軽減させる工夫を紹介します。気になる方はぜひ、こちらの記事もチェックしてみてくださいね。