【いつから持たせるべき?】小学生のスマホ事情と注意点

子どもは成長するにつれ、行動範囲が徐々に広がり、帰りが少し遅くなることもしばしば。まだ帰ってこないのかなと、心配になりますよね。そんな時「そろそろスマホ?」と思うママも多いのではないでしょうか。

こちらの記事では、いつから子どもにスマホを持たせているのか、持たせた場合のメリット・デメリットをご紹介します。また、スマホを持たせた時の注意点もお伝えしているので、適切な管理方法や利用の仕方の参考にしてみてくださいね。

子どもにスマホをいつから持たせる?

近年、自然災害や子どもが事故に巻き込まれるケースなどが多発しています。万一の時に、子どもがスマホを持っていれば、ママも安心ですよね。それでは、スマホをいつから持たせればいいのでしょうか?まずは、現代のスマホ事情から調査していきましょう。

現代のスマホ事情

青少年インターネットの利用状況のデータよると、小学4年生から6年生までのスマホや携帯電話の所有・利用状況が、H22年の20.9%から年々増加し、H29年には55.5%と半数を超えています。小学生の高学年では、クラスの半数がスマホを利用していることが分かりますね。また、モバイル社会研究所の調べでは、小学1年生から3年生までの約2〜3割がスマホを利用しているとの結果が出ています。今後は低学年の子どもでも、さらにスマホの利用率が増加していくと考えられます。

スマホはいつから?

「スマホはいつ持たせればいいの?」「低学年のうちからは早過ぎる?」と、スマホはいつから適切なのか、悩むママも多いでしょう。今は小学生の授業でプログラミングを学ぶ時代です。そう考えると、低学年からスマホを持たせるのは、決して早過ぎることありません。ママと子どもがスマホに必要性を感じた時が持たせるタイミングです。IT社会に抵抗なく溶け込めるよう、早いうちからスマホで慣れておくことも大切ですよ。

小学生にスマホを持たせるメリット・デメリット

ここからは、小学生にスマホを持たせる場合のメリットやデメリットをご紹介します。

小学生にスマホを持たせるメリット

小学生の子どもを持つママが、一番気がかりなひとりでの外出。スマホを持たせれば、連絡手段や緊急時の通報に役立ちます。また、GPSにより居場所が特定できることも、ママにとっては安心材料ですよね。一方で、小学生の子どもにもメリットがあります。スマホが友達とのコミュニケーションツールになったり、ネットでは疑問に感じたことをすぐに調べたりでき、子どもの自立にも繋がっていくでしょう。

小学生にスマホを持たせるデメリット

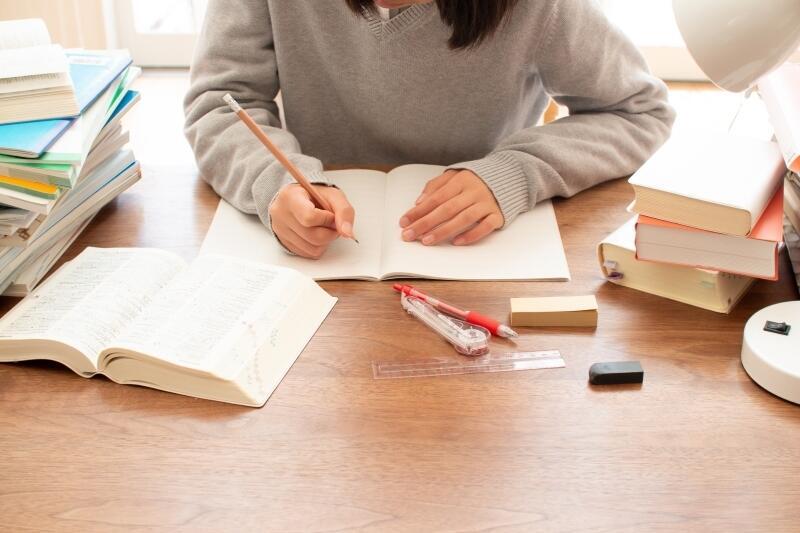

しかし、スマホを持たせると、小学生の勉強や健康に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。長時間のスマホ使用は、寝不足や眼精疲労を引き起こし、勉強の妨げになることも...。また、意図せず有害情報を引き出してしまったり、不適切なサイトにアクセスして料金を請求されたり、知らない人と繋がるSNSトラブルなど、ママの監視が行き届かない場所で、子どもが危険にさらされる可能性もあるのです。

小学生がスマホ使うときの注意点

では、小学生にスマホを持たせる場合、どのようなことに注意すればいいでしょうか?2つのポイントに注目してみましょう。

スマホにフィルタリングをかける

小学生を有害なサイトから守るべく、フィルタリングをかけることをおすすめします。これにより、アダルトサイトや不適切なサイトをブロックできるので、トラブルが未然に防げます。ママだけでなく、子どもも安心してスマホを使えるようになります。

家庭のルールを決める

スマホを小学生に持たせるには、家庭のルール決めも大切です。筆者の小学生の長男は、アプリやゲームで長時間スマホを使いがち。時間を忘れて夢中になり、気づけば1時間以上スマホを触っていることもよくあります。長時間の使用を避けるためにも、あらかじめ時間を決めたり、アプリやゲームをダウンロードする時、親に許可をとったりなど、ルールを守りながら適切に使えるようにサポートしてくださいね。

小学生のうちはママがしっかり管理をしよう

スマホは子どもにいつから持たせても、ルール決めやフィルタリングを活用すれば、安心して使えます。子どもの成長は早いので、まだ幼いうちはママが使用時間や利用方法などをしっかり管理をしつつ、上手に自立させていきましょう。

次の記事では、子どもの自立に関するママの悩みや解決方法をご紹介しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。