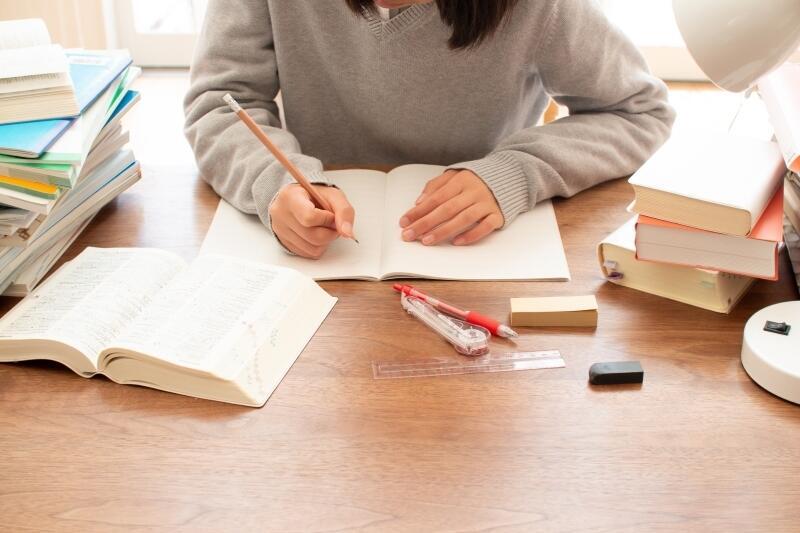

【リビング゙学習】子どもの勉強に与える影響。実際のメリットや気になる点は

近年一般的になりつつあるリビング学習。名門大学に入学した生徒の多くがリビングで学習していたというアンケート結果が注目され、成績アップに効果が高いともいわれています。

実際に筆者のまわりでも、子どもがリビング学習をしているという家庭は少なくありません。小学校低学年ではまだ子ども部屋を用意していない場合もあるようで、リビング学習が当たり前になりつつあるなあと感じています。

そこで今回はリビング学習のメリットや、リビング学習させる上で気になる点や親の対応のしかた、子ども部屋での学習に移行するタイミングなど詳しく解説します。

リビング学習のメリットは?

筆者をはじめほとんどのママやパパが子どもの頃は、宿題や勉強は自分の部屋でするのが当たり前ではなかったでしょうか。そのため、リビング学習のメリットがあまりわからないという方も多いかもしれません。

まずはリビング学習で得られるメリットについて整理してみましょう。

安心して学習に取り組める

ママやパパ、兄弟の気配をすぐ近くに感じながら学習するのは、子どもにとってこの上ない安心感があります。

とくに低学年のころはひとりで部屋にいるのは心もとないことが多く、不安を覚えながらの学習ではなかなか集中できませんよね。リビングは子どもがリラックスし、落ち着いて学習に取り組める環境としてぴったりです。

集中力を養うチャンスに

リビングは家事をする音や兄弟が遊ぶ音など、常に生活音がある環境のため、集中力を身につけ、養うのにぴったりです。

また、子ども部屋のようにしんと静まり返っているよりも、リビングのように適度な雑音がある環境の方が実は 集中しやすいともいわれています。周囲から適度なプレッシャーを感じられ、集中しなければという気持ちになるのかもしれませんね。

親が子どもの得意・苦手を把握できる

親が子どもの学習のプロセスを見届けられるのも大きなメリットです。どの教科のどんな問題が得意・苦手なのかをチェックでき、子どもへの効果的な声がけにもつながります。

また、わからない問題はすぐ教えてあげられるなど、親子の信頼関係も強まりますね。忙しい親と子の貴重なコミュニケーションの時間としてもリビング学習は最適です。

リビング学習をさせる上で気になる点と対処のコツ

リビング学習のメリットを挙げましたが、本当に効果的なの? と不安になるママやパパも多いでしょう。

確かにリビング学習にはメリットばかりではなく、気になる点もあります。しかし、次のようにうまく対処することで効果が感じられるはずです。

気が散ってしまうのでは?

適度な雑音がある中で学習するのは集中力を養うチャンスになる一方、子どもによっては気が散ってしまうこともあるかもしれません。

テレビはつけない、幼い兄弟には別の部屋で遊んでもらうなど、できるだけ必要以上の生活音を出さないように気をつけるといいですね。ママやパパも子どもの目の前を頻繁にウロウロするのは控えましょう。

初めはリビングでの学習に慣れなくても、続けるうちに環境に徐々に適応できてくることも多くありますが、それにはもちろん個人差があります。小さな物音や人の気配がどうしても気になってしまう敏感なお子さんもいますので、様子を見ながら続けるか判断しましょう。

リビングが片付かないのでは?

リビングに持ち込んだ筆箱やノート、プリント、教科書などを子どもがきちんと元に戻さないケースも多く、いつまでも片付かないとママやパパが嘆く場合も少なくないようです。

そのような場合は、学用品専用のラックをリビングに設置し、そこへすべて収納するなど子どもが片付けやすい仕組みをつくってあげましょう。キャスター付きのラックなら、子ども部屋とリビングを行き来することもできます。

また、ボックスやバスケットなどに学用品をまとめて入れた「リビング学習セット」を作り、持ち運ぶのもおすすめです。

正しい姿勢で学習できないのでは?

リビング学習でよく使われるダイニングテーブルは高さがあり、子どもが大人用のダイニングチェアに座ると足がぶらぶらしてしまって、正しい姿勢をキープしにくいことがあります。

座面や足置き場の高さを調整できるタイプの椅子を使うのがおすすめですが、なければ足元に踏み台を置くといいですね。

また照明スタンドを用意する、テーブルを広めに確保するなど、子どもが正しい姿勢で学習しやすい環境を整えることも大切です。

リビング学習は親の接し方も重要

リビング学習ではただ子どもに宿題や勉強をさせるだけでなく、親の関わり方や声かけのしかたも重要です。子どもへの接し方次第でやる気をアップさせたり、逆にダウンさせてしまったりすることもあります。

リビングで学習する子どもには、次のような点を心がけて接してあげるといいですね。

質問を適当にあしらわない

子どもが帰宅して学習する時間帯は、ちょうど家事で忙しい時間帯でもあります。そんなときにあれこれと子どもから質問されると、つい適当にあしらってしまうことがあるかもしれません。

しかし子どもからの質問は、知的好奇心を引き出すチャンス。少しだけ作業の手を止めて、子どもと一緒に考えてみましょう。すぐ答えを教えるのではなく、ヒントや調べ方、考え方を提案するのがポイントです。

とはいえ、どうしても手が離せないこともあるでしょう。そんなときは「ちょっと待っててね」など声がけした上で、後からきちんと対応してあげたいですね。

口出ししすぎない

リビング学習では子どもが取り組む様子をチェックできるメリットがある反面、つい必要以上に口を出してしまい、子どものやる気を削いでしまうケースもあります。

強い言葉で注意したり、叱ったりするとせっかくの子どもの学習意欲をそこねてしまうことにもなりかねません。気になる点があるときには「こうしたらどうかな?」といったように、子どもを否定しない言い方を心がけたいですね。

いつまでリビング学習をさせる?

いつまでリビング学習をさせてもよい、といった学年や年齢による明確な線引きはとくにありません。高学年や中学生、高校生になってもリビング学習をしている場合もあり、子どもによってそれぞれです。

気分や勉強内容によって、子ども部屋とリビングのどちらかの環境を選べるのは子どもにとってもメリットとなり、学習効率のアップにもつながります。成長につれて、徐々にリビング学習から子ども部屋での学習にシフトしていくケースが少なくないようです。

成長につれて子ども部屋での勉強時間の割合が多くなると、これまであまり気を使っていなかった子ども部屋の収納を見直す必要が出てくることも。また、成長とともに学用品などの持ち物も増え、収納方法に悩むケースも少なくないようです。

そんな悩みは、成長に合わせて適切な家具やアイテムを買い足すことで解決につながります。次の記事では学習机にプラスすることで子どもでも片付けやすく、すっきり収納できるアイテムをご紹介しています。ぜひ参考にしてくださいね。